血管内焼灼術実施施設である下肢静脈瘤外来では、多くの治療実績と経験を生かし脈管専門医が治療しています(三原市)

外来の特徴

すべての静脈瘤に対応

- 最新治療である内視鏡下筋膜下不全穿通枝切離術、レーザー治療、ラジオ波治療を駆使し、重症例を含めてすべての静脈瘤に対応します。

日帰り入院手術も実施

- 患者さんの病態、症状に応じた最適な治療を選択し手術したその日に退院できます。

レーザー治療・ラジオ波治療の保険診療に対応

- 静脈瘤の原因となっている静脈をレーザーまたはラジオ波で焼却閉鎖する血管内焼灼術が急速に普及しております。 現在ではレーザー治療・ラジオ波治療ともに保険適用されており、血管内焼灼術実施施設である当院では保険診療にて治療が可能となります。

弾性ストッキング・圧迫療法コンダクターの有資格者が対応

- 弾性ストッキング・圧迫療法コンダクターの資格者が医師の指示のもと、弾性ストッキングのタイプやサイズの判断と着用時の指導、着用後の違和感などの相談を受け適切な指導を行います。

下肢静脈瘤とは

下肢の表面の静脈が太く浮き出ているものを下肢静脈瘤といいます。

ただし脂肪の中に埋もれている場合は見た目には目立たない物もあります。

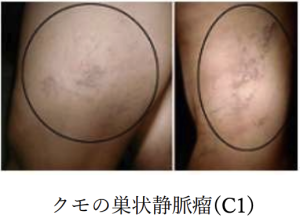

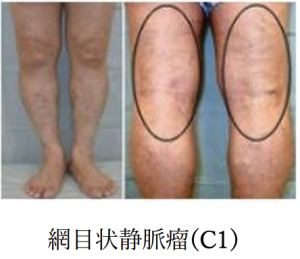

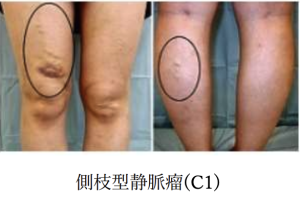

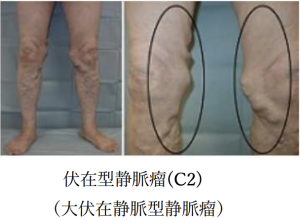

これらの静脈瘤はクモの巣状静脈瘤、網目状静脈瘤、側枝静脈瘤、伏在静脈瘤の4種類に分類されます。

分類を詳しく見る

静脈瘤の分類(静脈の見た目での分類)

1:クモの巣状静脈瘤(1mm 以下)

2:網目状静脈瘤(1-3mm)

3:側枝型静脈瘤

4:伏在型静脈瘤

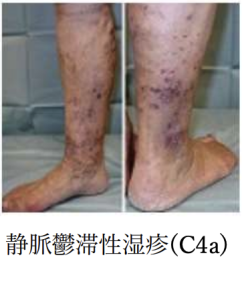

Clinical 分類(静脈と皮膚の見た目での分類)

C1: クモの巣状静脈瘤、網目状静脈瘤

C2: 側枝型静脈瘤、伏在型静脈瘤

C3: 浮腫 C4a:色素沈着、静脈性湿疹

C4b:脂肪硬化性皮膚炎

C5: 下腿潰瘍の既往

C6: 下腿潰瘍

下肢静脈瘤の症状

静脈瘤が進行すると静脈破裂、色素沈着、湿疹、潰瘍などが起こることがあります。

下肢静脈瘤のできやすい人

- 女性 に多い。

- 加齢 とともに頻度は増加する。

- 遺伝 により親や兄弟に静脈瘤がある人の方が生じやすい。

- 妊娠・分娩 をきっかけに起こることがあり、特に2 回目以降に静脈瘤ができる人が多い。

- 立ち仕事 に従事する人に多く進行しやすい(理容師、調理師、販売店員など)。

下肢静脈瘤ができる原因

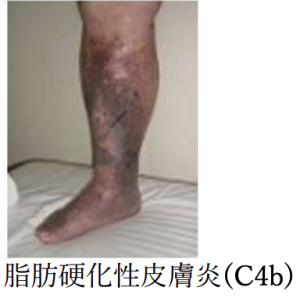

血管には動脈と静脈があります。

心臓から出た血液は動脈を通って全身に運ばれ静脈を経由して心臓に 戻ります。下肢の静脈には深いところを走る深部静脈、皮膚の表面に近い所を走る表在静脈、深部静脈と表在静脈をつなぐ穿通枝があります。心臓より低いところにある静脈血が心臓まで戻ることができるのは下腿の筋肉ポンプと静脈弁のためです。静脈弁が壊れると筋肉ポンプでせっかく上に上がった血液がまた下肢に降りてきて静脈圧が高くなり静脈が拡張して静脈瘤ができます。

下肢静脈瘤の診断

診断は基本的にエコー検査で行います。逆流の場所と静脈瘤の広がりを正確に診断することが治療にとって最も大事なことです。検査は執刀医が責任をもって行います。深部静脈の精査などが必要と判断されればCTやMRI検査を行うこともあります。

お腹の超音波検査(エコー検査)と同じ機器で、静脈瘤の拡がりや血液が逆流している部位を診断します。

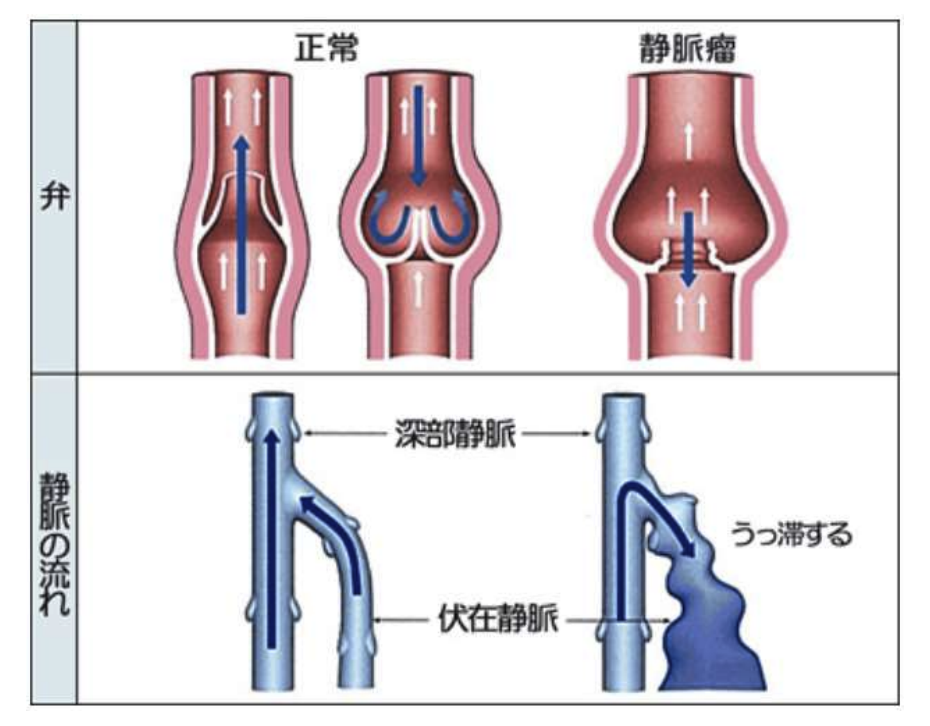

下肢静脈瘤の治療

重症例を含めてすべての静脈瘤に対応しております。

血栓性静脈炎や静脈性潰瘍を伴う重症例の治療法の一つとして内視鏡下不全穿通枝切離術(SEPS)を導入しており、多くの治療法から最適な方法を選んで、患者様の身体機能の向上を目指した医療を提供していきたいと考えております。

多くの治療実績と経験を生かし脈管専門医が誠実に治療します。

下肢静脈瘤手術実績

下肢静脈瘤手術実績(2023年1月~2023年12月)

| 手術内訳 | ||

| 内容 | 手術実績 | |

| 下肢静脈瘤ストリッピング術 | ||

| 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 68 | |

| 下肢静脈瘤手術(その他) | ||

| 計 | 68 | |

下肢静脈瘤手術実績(2005年4月~2021年3月)※新原医師(日本脈管学会専門医)の三菱三原病院在籍時実績

| 手術内訳 | ||

| 内容 | 手術実績 | |

| ストリッピング手術 | 681例 | |

| 高位結紮術 | 116例 | |

| レーザー手術 | 980nm | 301例 |

| 1470nm | 242例 | |

| ラジオ波手術 | 264例 | |

| 内視鏡下筋膜下不全穿通枝切離術(※重症例) | 195例 | |

| 計 | 1677例 | |

当院での治療法を詳しくチェック!

保存的治療

弾性ストッキングを着用し、血液が静脈に貯留しないように静脈瘤を強く圧迫するものです。

静脈瘤の予防、症状の軽減や進行を遅らせることはできますが根本的な治療にはなりません。

手術療法

以前は主としてストリッピング術が行われていましたが静脈を引き抜くために2か所皮膚を切開する必要があり、術後の疼痛や皮下出血が生じることが多いです。

ただ、経験豊富な医師が行えば根治性が高くレーザー治療やラジオ波治療が適応とならない場合には今でも有用な術式です。

手術療法:レーザー治療 ( 980nm )

治療する静脈の中にレーザー光を導くための細い光ファイバーを通し、血管内に照射されたレーザーの熱によって静脈を閉塞させる方法です。

メリットは、

・血管を抜去するストリッピング手術と比べ短時間での治療が可能なこと。

・手術の傷跡が目立たないことです。

2011年より980nmレーザーが保険適応となり、当院でも導入し300 症例以上を治療してきましたが、術後の皮下出血や疼痛の合併率が高いことが問題でした。

手術療法:レーザー治療(1470nm)

2019年12月にエンドサームレーザー1470(ENDOTHERMELASERTM1470)を導入しました。2013 年 3 月に導入した 980nm レーザーに比較して1470nm 波長のレーザーは水への吸収係数が高いため血管内で照射すると静脈壁の水分に強く吸収されます。

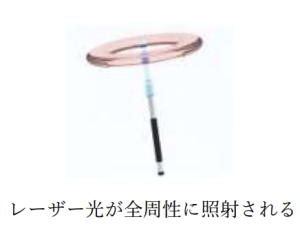

吸収されたレーザー光は熱エネルギーに変換され血管のコラーゲン繊維を変性し静脈壁を収縮させることにより静脈を閉塞させます。また、980 ㎚レーザーはベアーファイバーで先端から前方へレーザー光が照射されますが、この 1470 ㎚レーザーは 先端のリングから 360 度全周性にレーザー光が照射されるため静脈壁を均等に焼灼され血管穿孔や周囲 組織への障害が起こりにくくなっています。そのため、術後の出血や疼痛が非常に少なくなりました。

2016 年 1 月には高周波アブレーション治療(ラジオ波治療)を導入しました。この治療法は 980 ㎚レー ザーに比較して術後の疼痛や出血が少なく有用性がありました。しかし、発熱部の直径が 2.3 ㎜でエンド サームレーザー1470 チップ直径(スタンダード:1.8 ㎜、スリム:1.0 ㎜)に比較すると太いため穿刺部 の傷が大きくなります。また、ラジオ波治療では焼灼時に静脈を圧迫する必要があるため皮膚に近いところを走行する静脈に対しては圧迫を必要としないレーザー治療に比べると熱傷が生じる危険性が比較 的大きくなります。さらに、エンドサームレーザー1470 のスリムファイバーは表在静脈と深部静脈をつ なぐ穿通枝に逆流を認めた場合(不全穿通枝)、これを直接穿刺して焼灼できるという利点があります。

手術療法:ラジオ波(高周波)治療

ラジオ波治療は日本では 2014 年にようやく保険適応になった治療法です。

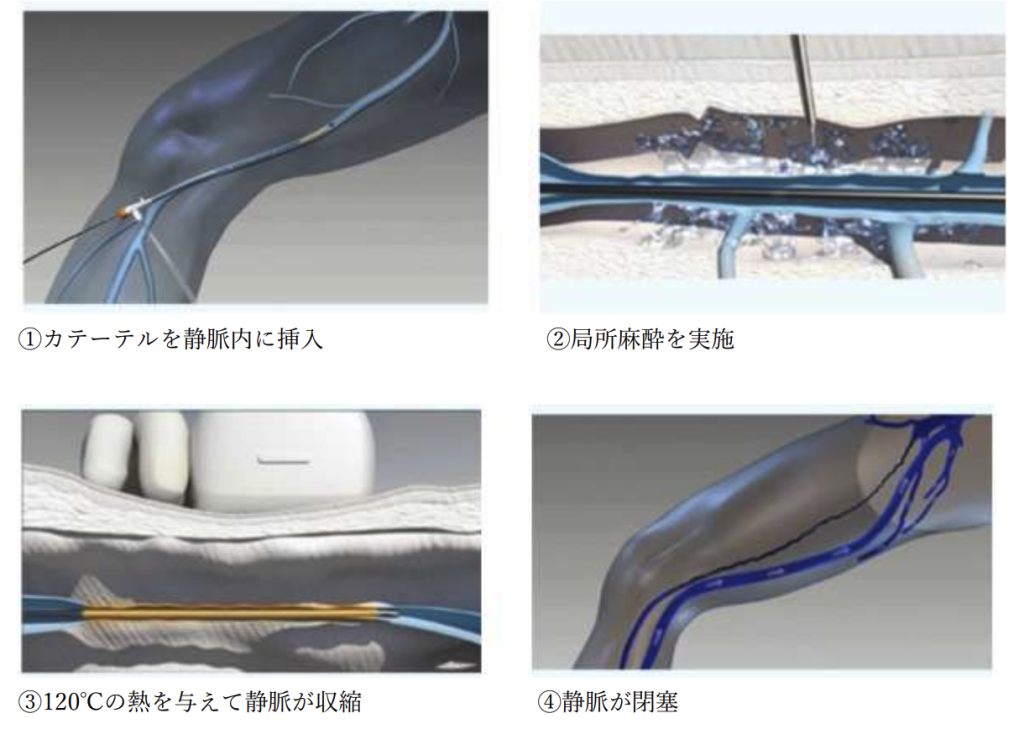

熱を発生させる高周波カテーテルを静脈内に挿入し、先端に近い部分を120度に加熱し静脈を閉塞させる方法です。

ラジオ波を用いることで温度が正確に制御され、カテーテルの温度が超高温にならないため周囲組織がダメージを受けることなく、静脈壁のコラーゲン繊維をターゲットとして均一に焼灼することができます。

それにより980nmのレーザー治療より痛みや皮下出血の合併症が少ないなどの利点があります。

●実際の様子

手術療法:内視鏡下筋膜下不全穿通枝切離術(SEPS)

逆流を認める穿通枝を不全穿通枝といいます。

以前は筋膜を大きく開いて直視下に不全穿通枝を処理していましたが侵襲が大きく下腿潰瘍がある患者では困難でした。

当院では5ミリメートルの内視鏡で不全穿通枝を確認し超音波凝固切開装置で切離しています。

健常な皮膚からアプローチできることと原則として5ミリメートルの皮膚切開 2か所で複数の不全穿通枝を処理できます。

下肢静脈瘤Q&A

一度壊れた「静脈弁」が元に戻ることはないので,妊娠中にできた静脈瘤以外は自然治癒が期待できません。 急激に悪くなることはありませんが徐々に病状が進行していきます。 症状が悪化すると血栓性静脈炎を起こしたり、さらに重症化すると色素沈着・潰瘍を生じることもあ ります。

両親や身内に静脈瘤がある場合は、発生頻度が高くなります。 これは生まれつき静脈弁が弱いという遺伝要素が原因だと考えられています。

静脈瘤そのもので直接命にかかわることはほとんどありませんが、まず受診して検査をお勧めします。

30分から1時間の手術となります。

傷跡は約5mmから2cmと小さいので、ケロイド体質でなければ施術後、1~2年経つとほとんど目立たなくなります。

痛みを感じないように麻酔を使いますので、手術中に痛みを感じることはほとんどありません。

手術後、麻酔が切れてくると少し痛みを感じることがありますが、お薬で痛みをコントロール します。

年齢の制限はございません。90歳の方でも、ご自分で身の回りのことをされている方であれば手術は可能です。

退院後、1週間後・3か月後・1年後に外来受診していただきます。重症例については1年ごとにフォローアップしていきます。

担当医師

外科医師(嘱託) / 新原 亮(しんはら りょう)

資格・認定

- 日本外科学会専門医、指導医

- 日本静脈学会評議員

- 日本脈管学会専門医、指導医

所属学会

- 日本外科学会

- 日本脈管学会

- 日本静脈学会

- 日本血管外科学会

| 診察 (予約制) |

月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|

午 前 |

― | 新原 | 新原 | 新原 | ― | ― |

初めて受診される方へ

受診をご希望の方は電話予約をお願いします

予約受付時間 平日 13:00〜16:00

☎ 0848-64-8111(代表)

※代表電話から取り次ぎますので「下肢動脈瘤外来の予約」とお申し付け下さい。

詳しくは「外来案内」をご確認下さい。

初診当日について

以下のものをご持参下さい

- 紹介状と他院での検査結果(お持ちの方)

- お薬手帳

- 保険証(マイナ保険証)

診察(検査)の流れ

Bブロック受付後、問診表に記入して頂きます(症状・既往歴・内服中の薬など)。

静脈瘤の状態を確認するため両下肢のエコー検査を行います。

結果説明と治療方針の決定を行います。

(家族の方が来られている場合はご一緒に聞いて頂きます)

手術適応の方

● 医師と相談し手術日を決めます。

● 血液検査や心電図などの手術前検査があります。

● 看護師による入院説明とストッキングの履き方の説明がございます。

※ ご不明な点などございましたら気軽にご相談ください。

経過観察の方(定期的な診察をお勧めします)

弾性ストッキングによる圧迫療法 ・生活習慣の指導を行います。

下肢静脈瘤は自然には治りません。症状に合わせて定期的に診察を受けることをお勧めします。